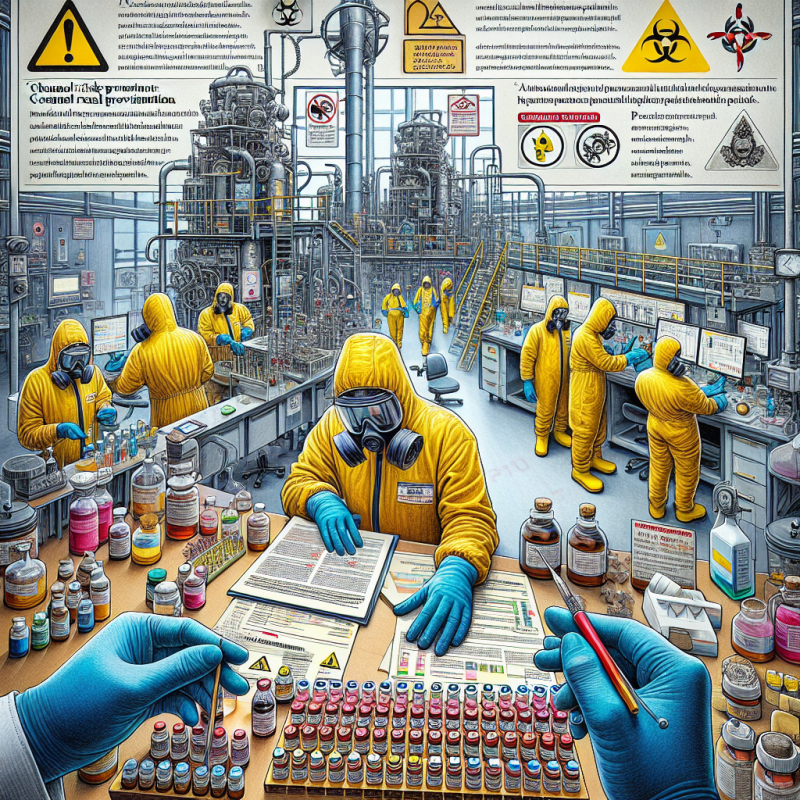

La mise en place d’une démarche de prévention des risques chimiques est essentielle dans tous les secteurs d’activité, qu’il s’agisse de la métallurgie, du BTP, de l’automobile ou de l’agroalimentaire. Les colles, résines, diluants, dégraissants, colorants et peintures sont couramment utilisés et peuvent présenter des dangers aussi bien pour les personnes que pour l’environnement. Les risques englobent les allergies, les intoxications aiguës, l’asphyxie, les incendies, les explosions et la pollution. En effet, une exposition prolongée à ces produits chimiques, même à faibles doses, peut entraîner des effets immédiats ou des maladies après des années d’exposition. Il est donc impératif que les employeurs qui impliquent leurs salariés dans des activités exposant à ces risques adoptent une démarche préventive.

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) propose divers outils pour aider les entreprises à évaluer et à prévenir les risques chimiques. Le cadre juridique à respecter par les employeurs repose sur les principes généraux de prévention, tels que l’évaluation des risques et leur transcription dans un document unique. Le Code du travail décline ces principes en matière de risque chimique. Ainsi, la suppression du risque reste toujours la priorité. Si l’évitement ou la suppression du risque n’est pas possible, la substitution des produits dangereux par d’autres moins nocifs devient la solution de prévention privilégiée.

“Quand la substitution n’est pas possible, le risque doit être réduit à son niveau le plus bas, c’est-à-dire en limitant les quantités de produits chimiques utilisés, le nombre de salariés exposés et la durée des expositions.”

Lorsque l’évitement ou la suppression du risque n’est pas possible, il est recommandé de réduire le risque à son niveau le plus bas. Cela peut se faire en diminuant les quantités de produits chimiques utilisés, le nombre de travailleurs exposés ou la durée des expositions. Les mesures de protection collective, comme l’encoffrement, le captage à la source des émissions ou la ventilation, doivent être privilégiées. Les mesures individuelles de protection, comme le port de gants, de masques, de lunettes ou de combinaisons, doivent être implantées en dernier recours. Par ailleurs, il est crucial que l’employeur investisse dans la formation et l’information des travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances chimiques dans le cadre de leur travail.

Le nouveau document “Prévention du risque chimique sur les lieux de travail” mis à disposition par l’INRS présente l’ensemble des dispositions réglementaires relatives à la prévention du risque chimique. Celui-ci propose une approche thématique pour faciliter la compréhension des différentes dispositions juridiques existantes. Le document explicite les mesures générales de prévention, les mesures spécifiques à certains agents chimiques dangereux, hors amiante (telle que la silice cristalline et le plomb) et les dispositions concernant certaines catégories de travailleurs (comme les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs temporaires ou en contrat à durée déterminée). Ce document est disponible en téléchargement ou en version imprimée.